| English

ザンビア便り 第17回 「ザンビアのコーヒー」

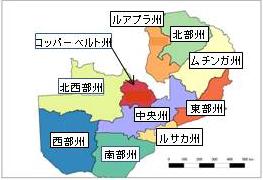

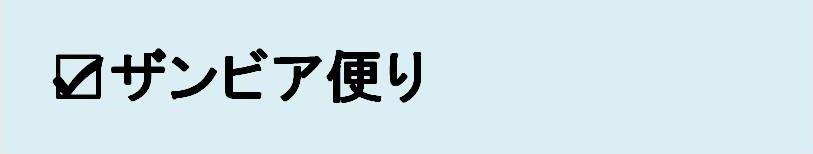

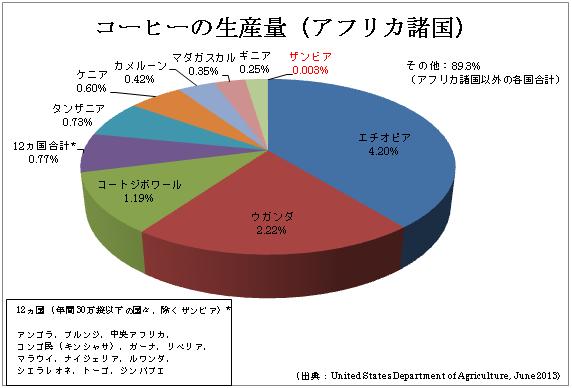

コーヒーは元々アフリカが発祥の地と言われますが,ザンビアでもコーヒーが栽培・生産されています。アフリカのコーヒーと言えば,エチオピアやケニア,タンザニアなどが有名かもしれません。確かにこうした大生産国に比べるとザンビアのコーヒー生産ははるかに小規模です。「生産量は少ないが質が高い」,これがザンビア・コーヒーの売りです。なお,世界的にみると,上には上がいて,世界のコーヒー生産国トップテンはブラジルを筆頭に,中南米とアジアの国々が占めていて,アフリカからはエチオピアが5位に入っているだけです。

|

|

ザンビアでコーヒーが本格的に栽培・生産されるようになったのは,1970年代と言われています。歴史は浅いのですが,輸出作物として政府も生産を奨励し,順調に生産が拡大していきました。2005年には総生産高6500トンに達し,コーヒー生産農家の数も,大規模農場が75,小規模農場が500に上りました。

ところが,当時をピークに状況が一変します。その後,生産は減り続け,現在は480トン,コーヒー生産農場数も,大規模が5,小規模は3と,信じられないくらいに激減してしまいました。ザンビア・コーヒー生産者協会の会長の言葉によれば,ザンビアのコーヒー産業は「瀕死の状態」です。

このような事態になってしまったのには,いくつかの要因が重なったようです。まず,2004年から2005年にかけて,ザンビアが大干ばつに見舞われ,続く数年のコーヒーの収穫が大きな打撃を受けたことがあります。また,コーヒーは植え付けから収穫まで3年かかるなど,息の長い生産過程を経るので,十分な資金手当てがないと生産が難しいそうですが,それまでEU(欧州連合)がコーヒー生産者向けに提供していた資金援助が2004年に打ち切りとなったことも,影響が大きかったようです。さらに,コーヒーは国際価格の変動が大きく,それは生産者にとって難しい条件の一つになりますが,干ばつの年に先立つ数年はコーヒーの国際市況が良くなかったそうです。コーヒー農家に資金を供給する仕組みが十分に育っていなかった中でEUの援助が打ち切られ,国際市況も良くない状況が続いていたところに,干ばつが襲い,大規模農場も含めて多くの農家が次々とコーヒーの生産に見切りをつけて別の作物に転換していってしまったのです。

先日,あるコーヒー農場を訪問する機会を得ました。この農場は,数少ない大規模コーヒー農場の一つで,ルサカから南西へ車で1時間半くらいの場所にあります。この農場は,コーヒーのほかにも小麦,大豆,メイズ(トウモロコシ)など多様な農産物を作っています。育牛も行っています。最近は,ヨーロッパ向けに花の種子の生産も始めています。

|

| 農場入口 |

この農場では,1990年代からコーヒーを栽培していますが,国際価格の変動が大きいことなどから,最近は作付面積を減らしているとのことでした。コーヒー豆の収穫は人の手によりますし,洗浄から天日干しなど一連の過程を経て出荷できるようにするのに,大変な労力を必要とするそうです。国外に輸出するのは生豆の状態のものですが,国内出荷用に焙煎もしており,ルサカ市内のスーパーなどで有名ブランドとして販売されています。生産量が少ないので,質を求める欧米などの高級コーヒーのバイヤーとの個別の取引に期待しているとのことです。私の訪問の翌日にも,そうしたバイヤーがアメリカから来訪する予定とのことで,どの場所で獲れたとか,香りの成分の厳密な分析とか,非常に細かく厳しい目でチェックされる由で,まるで高級ワインの扱いとそっくりだと言っていました。日本にも輸出したことがあるそうで,日本のバイヤーも品質にはとても厳しいとのことでした。ここの農場主はオランダ人ですが,若いころに援助関係の仕事でザンビアに来たのがきっかけで,1971年に農場を始めたそうです。当初は,灌漑施設を作るために銀行から融資を得るのが大変だったとか,現在の規模に農場を育てるに至るまでに多くの苦労があったという話を聞きました。

|

|

|

| コーヒーの苗木 | コーヒーの木 | コーヒーの木 |

|

|

|

| コーヒー豆の洗浄 | コーヒー豆の天日干し | 袋入りで販売されているコーヒー |

この農場の近くに,別の大規模コーヒー農場があります。この農場は,世界的なコーヒー店チェーンにコーヒーの質を認められ,チェーン店で販売される高級ブランドコーヒーを納入した実績があります。しかし,聞くところでは,この農場もコーヒーの作付面積を減らしているとのことです。

ザンビアの北部には,かつては国内最大規模のコーヒー農場があったのですが,こちらは農場としての経営が立ち行かなくなり,休業となっていたのを,最近,シンガポールの企業が買収し,再建中です。この農場はかつて国営農場として運営された歴史があります。再建が軌道に乗れば,ザンビアのコーヒー生産量も今よりは相当増えるのではないかと期待されます。

|

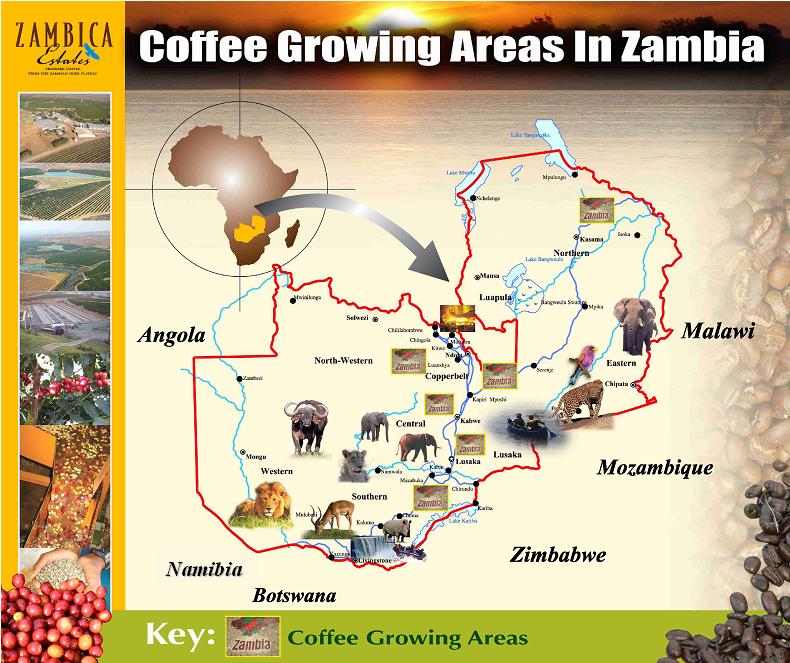

ザンビアのコーヒー生産地の地図( |

現状では,ザンビアの農業生産に占めるコーヒーの地位はとても小さく,作付面積で見て,農作物全体のわずか0.3%弱に過ぎません。しかし,ザンビア・コーヒー生産者協会の会長によれば,ザンビアは,手摘みの高級コーヒーであれば5万トン,価格にしておよそ1億7500万ドル,機械摘みのコーヒーで40万トン,10億ドルのコーヒーを生産できる潜在的能力があるとのことです。輸出が重要なのはもちろんですが,コーヒー産業の振興の一つの鍵は,ザンビア国内での販売の拡大と言われています。ただ,コーヒーは歴史が浅いせいもあってか,まだ庶民の日常的な飲み物とはなっていないのが現状で,スーパーで売られているのを見ると,価格も紅茶などと比べてかなり割高です。ザンビア・コーヒー生産者協会は,バリスタ大会の開催など,国内でのコーヒーの普及のための努力も行っています。資金供給の仕組み構築,マーケティング,生産技術の普及などの面で,今後一層,政府と業界が力を合わせて努力することが必要でしょうが,ザンビアのコーヒー産業の再生を祈ります。

日本はザンビアの農業振興にODAによる協力を行っています。ザンビアの農業生産がメイズ(トウモロコシ)に偏りすぎていることを踏まえて,作物多様化のための協力,特に商品作物となる作物の生産拡大ための協力を行っていますが,現在は米(コメ)に焦点を当てており,コーヒーまではなかなか手が回りません。

JETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)は数年来,ザンビアを含むアフリカ東南部の国々からのコーヒーの対日輸出促事業を実施しています。日本でのコーヒー専門展示会やFOODEX JAPAN(国際食品・飲料展)への出展への支援,日本のコーヒー関係者のミッションのアフリカ派遣,セミナーの開催など様々な活動を行っています。今のところ,ザンビア・コーヒーの対日輸出の大きな拡大に結び付いてはいないようですが,貴重な事業です。

|

| JETROによるザンビア・コーヒーパンフレット |

日本のザンビアからのコーヒー輸入のデータを見ると,2000年に20トンが初めて輸入されて以降,概ね順調に増えて,ザンビアの生産ピークと軌を一にして2005年には170トンに達しましたが,それ以降は減少が続き,ついに2012年にはゼロとなってしまいました。今年は輸入が復活したようで,1月~5月までの合計で約1トンが輸入されています。(データは財務省貿易統計による。)

私も一時帰国のときなど,ザンビアからのお土産としてコーヒーをよく持参します。JETROのパンフレットには,ザンビアのコーヒーは,「柑橘系の味で,酸味があり,バランスのとれたボディが深い味わいをもたらす」とあります。日本でも通販などでザンビアのコーヒーが販売されているようなので,是非お試しいただければと思います。

(グラフの作成など,本稿作成に当たり,当館堀田萌乃専門調査員に協力いただきました。)

平成25年7月16日

駐ザンビア特命全権大使 江川明夫

|

(グラフの作成など,本稿作成に当たり,当館堀田萌乃専門調査員に協力いただきました。) |

平成25年7月16日

駐ザンビア特命全権大使 江川明夫

Copyright(C): 2012 Embassy of Japan in Zambia

P.O.Box34190, Lusaka, Zambia

No.5218, Haile Selassie Avenue

Tel: 260-211-251555