| English

ザンビア便り 第15回 「MDGs(ミレニアム開発目標)とザンビア」

先般(5月7日),MDGsに関するザンビアの2013年版進捗状況報告書が公表されました。今回はその内容をご紹介したいと思います。この報告書は,ザンビアの財務省とUNDP(国連開発計画)ザンビア事務所とが協力してとりまとめたものです。報告書に出てくる数字や説明から,ザンビア社会の様子がある程度わかります。

MDGsとは「ミレニアム開発目標」(Millennium Development Goals)のことです。2000年に開催された国連ミレニアム・サミットにおいて採択された国連ミレニアム宣言を受けてまとめられた開発目標で,貧困,教育,保健などに関する8つの目標を掲げ,開発途上国においてこれらの目標を2015年までに達成することを目指しており,国際社会の共通目標となっています。日本は,これまで保健と教育の分野で大規模な支援策を打ち出したり,MDGsに関する閣僚会議を主催するなど,MDGsの達成に向けて積極的に貢献してきています。*ミレニアム(千年紀)とは、キリストの誕生から数えて1000年ごとの区切りを意味します。2000年は,2001年から始まる新しいミレニアムを目前にした年でした。

MDGsの8つの目標は以下のとおりです。

目標1 極度の貧困と飢餓の撲滅

目標2 普遍的初等教育の達成

目標3 ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上

目標4 幼児死亡率の削減

目標5 妊産婦の健康の改善

目標6 HIV/エイズ、マラリアその他疾病の蔓延防止

目標7 環境の持続可能性の確保

目標8 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進

これら8つの大目標の下に,具体的目標(ターゲット)が示されています。例えば,目標1「極度の貧困と飢餓の撲滅」の下には,

①「2015年までに極度の貧困の下に生活する人口(1日1.25ドル未満で生活する人口)の割合を1990年の水準の半数に減少させる」

②「女性、若者を含むすべての人々に、完全かつ生産的な雇用、そして適切な仕事(ディセント・ワーク)の提供を実現する」

③「2015年までに飢餓に苦しむ人口の割合を1990年の水準の半数に減少させる」

という3つの具体的目標が掲げられています。

さらに,①,②,③のターゲットごとに,達成しているかどうかを計るための指標が挙げられており,例えば①については,「1日1.25ドル未満で生活する人口の割合」,「国内消費全体のうち、最も貧しい5分の1の人口が占める割合」などの指標が示されています。ザンビアの場合,「1日1.25ドル未満で生活する人口の割合」は1991年に58%(1990年でなく1991年とされているのは統計の都合かと思われます)であったので,2015年までにこれを29%まで下げることが目標値となります。このように,目標やターゲットを達成しているかどうかを具体的な数値で示すことになるので,わかりやすいと言えるかもしれません。

今回発表された報告書は,ザンビアがMDGsを最新の時点でどの程度達成しているかという進捗状況について,各目標や指標ごとに解説しています。また,達成のために今後何が必要かということにも触れています。一目でわかりやすくするために,それぞれの達成・進捗状況を交通信号のように赤・黄・緑の3色で示しています。赤は目標年である2015年までに目標を達成するために非常に大きな努力が必要,黄色は一層の努力が必要,緑はすでに目標を達成しているか達成できる見込みが十分にある,という意味です。

赤信号や黄信号が目立つのは,以下の目標,ターゲット(ないし指標)です。

目標1「極度の貧困と飢餓の撲滅」,特に「2015年までに極度の貧困の下に生活する人口(1日1.25ドル未満で生活する人口)の割合を1990年の水準の半数に減少させる」というターゲット

目標2「普遍的初等教育の達成」,特に「15~24歳の人口の識字率」

目標4「幼児死亡率の削減」,特に「5歳未満の死亡率」と「乳児(1歳未満)の死亡率」

目標5「妊産婦の健康の改善」,特に「妊産婦の死亡率」

目標6「HIV/エイズ、マラリアその他疾病の蔓延防止」の下で,「マラリアの新規感染者数」と「マラリアによる死亡率」

目標7「環境の持続可能性の確保」の下で,「2015年までに、安全な飲料水及び衛生施設を継続的に利用できない人々の割合を半減する」というターゲット

以下の分野では緑信号が目立ちます。

目標3「ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上」

目標6「HIV/エイズ、マラリアその他疾病の蔓延防止」のうち,HIV/エイズ関連のターゲットないし指標

以下,各目標ごとに少し詳しく見ていきたいと思います。

目標1「極度の貧困と飢餓の撲滅」の下での「2015年までに極度の貧困の下に生活する人口(1日1.25ドル未満で生活する人口)の割合を1990年の水準の半数に減少させる」というターゲットについては,先にも述べましたが,このような極度の貧困下にある人口の割合は1991年に58%であったのが,2010年には42%に減っています。しかし,目標値である29%にまで減らすためにはまだまだ相当な努力が必要ということで,赤信号とされています。都市部と地方部とで数字に大きな開きがあり,都市部では13%ですが,地方部では58%となっており,都市と地方の格差が大きいと言えます。また,富裕層と貧困層の格差も指摘されており,所得の高い上位10%の層が国民所得全体の半分以上の所得を得ている一方,所得の低い下位60%の層は全体の14%しか得ていないとされています。ザンビアは,近年,6~7%の高い経済成長を示しており,2011年には世界銀行の分類で「低所得国」から「低中所得国」(中所得国の中でも低いレベル)への仲間入りを果たしましたが,貧困の撲滅・削減は依然として大きな課題と言えます。

目標2「普遍的初等教育の達成」については,指標とされている「初等教育就学率」94%や「中学校(相当)への進学率」91%という数字はかなり良い数字かと思いますが,目標値は100%なので,まだ達成への努力が必要ということで,黄信号となっています。指標とされている「15~24歳の人口の識字率」89%は,やはり目標値が100%で,今回の報告書では赤信号と評価されています。指標とはされていませんが,高校(相当)の修了率は14%(2002年)から32%へと大きく伸びており,これには学校インフラ(校舎等)の改善が大きく影響したと評価しています。

目標3「ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上」についてザンビアは概ね順調な進捗を遂げているようですが,指標である学校における男女比(男性1に対する女性の比)は,初等教育では0.99ですが,中等教育で0.86,高等教育で0.75となっていて,中等・高等教育では黄信号とされています。「国会における女性議員の割合」という指標もあって,ザンビアは11%(2012年)で,これは赤信号とされています。日本では,先の総選挙後,衆議院の女性議員の割合が8%に下落したという報道がありましたが,この点では日本も「赤信号」かもしれません。

目標4「幼児死亡率の削減」については,指標「5歳児未満の死亡率」が1000人に138人の割合,同「乳児(1歳未満)の死亡率」が1000人に76人の割合で,10年前の数字に比べると減ってはいるものの,目標値の各64,36にはまだ遠く,赤信号とされています。報告書では,目標達成のため,母乳保育,栄養改善,予防接種などの拡充が必要であるとしています。また,ザンビアでは下痢が乳幼児にとって大きな脅威となっているので,安全な水へのアクセスと衛生設備(トイレ)の改善が重要であると指摘しています。

目標5「妊産婦の健康の改善」については,特に指標「妊産婦の死亡率」が10万人に483人の割合ですが,目標値はその3分の1に当たる162人とされていて,赤信号です。ザンビアにおける妊産婦の死亡は,出血,血液の感染,難産,高血圧,安全でない中絶などが主な原因とされています。中絶による死亡が全体の30%を占めているとのデータも示されています。報告書では,家族計画の普及,救急的な産科ケアの拡充,助産師の訓練,出産前ケアの必要性についての妊産婦側の意識向上,出産前の妊婦用の待合施設の拡充,安全でない中絶への対策(偏見などの障害への取り組みや計画されない妊娠の防止など)の強化といったことの重要性を指摘しています。「出産前の妊婦用の待合施設」というのは,ザンビアの特に地方部では,医療施設から非常に遠くに住んでいる人も多く,出産前に妊婦が過ごすための医療施設に近接した宿舎のような施設が必要ということです。ザンビアでこのような施設の建設を支援している日本のNGOもあります。

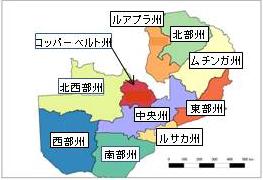

目標6「HIV/エイズ、マラリアその他疾病の蔓延防止」については,指標「HIV感染率」は14.3%(2007年)で目標値15.6%をすでに達成しています。ただし,都市部に高率の傾向が見られ,首都のあるルサカ州で22%,鉱山業の盛んなコッパーベルト州で20%と,高い数字となっています。15歳以上の新規感染率が低下していることも評価されています。しかし,ザンビアでは,HIV/エイズの新規感染率がHIV/エイズによる死亡率を大幅に上回っており,他の疾病と同様に,新規感染率が死亡率を下回るようにならないと,HIV/エイズが十分に下火になったとは言えないとも指摘しています。

マラリアについては,指標「マラリアの新規感染者数」が1000人に330人の割合(目標値は255人以下),指標「マラリアによる死亡率」が1000人に34人の割合(目標値は11人)で,黄信号です。ザンビアでは,これまでのマラリア対策が実を結び新規感染者数も死亡率も減少してきました。防虫加工済み蚊帳の所有世帯は10%(2000年)から大きく増えて64%に達しています。しかし,こうした減少傾向は,2009年から反転して新規感染者数,死亡率いずれも増加しているとのことです。理由として挙げられているのは,マラリア対策への資源投入の減少,マラリア原虫の薬への耐性の増大,薬の不足,診察・治療のための人的資源とインフラの制約などを挙げています。

目標7「環境の持続可能性の確保」については,安全な飲料水へのアクセスと衛生施設(トイレ)の点で,赤信号とされています。「2015年までに、安全な飲料水及び衛生施設を継続的に利用できない人々の割合を半減する」ことがターゲットとされています。

水については,指標である「改善された飲料水源を利用できない人口の割合」は37%で,1991年の52%から改善されてはいるものの,目標値26%に達するために多大な努力が必要ということで,赤信号です。「改善された飲料水源」というのは,要するに,水道や適切に管理された井戸など,飲用に適する安全な水源という理解でよいかと思います。水については,地方部で改善が目立つのに反して,首都であるルサカ市周辺ではむしろ悪化していることが指摘されています。これについては,都市化の進行に伴うスラム街や非計画居住地の拡大が原因の一つと説明されています。

指標「改善された衛生施設を利用できない人口の割合」は67%で(目標値13%),これも赤信号とされています。「衛生施設」というのはトイレ(便所)のことです。「改善された衛生施設」とは,人間が便に接触しないような衛生的なトイレと定義されており,水洗便所や衛生的に作られたいわゆる落とし便所などのことです。ザンビアのトイレの主流は落とし便所で,全世帯の73%が落とし便所を利用していて,水洗便所を利用できる人口は13%だそうです。「改善された衛生施設」を利用できない人口は1991年の26%から67%へと大きく増えていますが,これは「改善された衛生施設」の定義が2010年に変更されたことが主な理由であるとしています。従来は,周囲を囲う板などのない落とし便所(平たく言えば地面に穴を掘っただけのようなもの)も「改善された衛生施設」に含まれていたのが,2010年からそうした落とし便所は除外されることになったとのことです。報告書は,貧弱な衛生施設(トイレ)は,健康上の問題を生じやすいので,下痢による死亡,病気による休業,医療コストなどの観点から,経済的にも多大な損失をもたらしていると指摘しています。水についても,水道や井戸などの安全な水源が身近に存在するようになれば,特に女性や子供が遠くに取水・水汲みにいくことから解放され,教育や生産的な活動に時間を使えるようになる経済的利益は大きいと指摘しています。

以上に見たように,ザンビアでは,貧困,母子保健, HIV/エイズやマラリア,安全な水と衛生など,人間生活の基本的な部分で困難を抱えている人口がまだまだ多いという姿が浮かび上がってきます。ルサカ市内には立派な近代的なショッピング・モールがいくつもできていて大勢の人々で賑わっていますし,街中ではピカピカの新車もだいぶ目立つようになっています。しかし,このような光景に代表されるのは,ザンビアのまだごく限られた一面でしかないということをあらためて認識させられます。

日本がMDGsについて積極的な取り組みを行ってきていることは冒頭にも述べましたが,ザンビアにおいても,教育,母子保健,HIV/エイズ,水などの分野でODA(政府開発援助)による支援を展開してきています。この報告書の発表の際に,UNDPザンビア事務所の代表が行ったスピーチの中にこういうくだりがありました---「ザンビアでは平均寿命はいまだに50歳に届いていない。毎日3人のこどもがマラリアで死亡し,毎日1人の若い母親が出産時に死亡し,毎時間3人の若者がHIVに感染している」。ザンビアは国家の経済社会開発を懸命に進めていますが,人間の尊厳そのものに関わるこうした分野でも状況が大きく改善し,もっともっと多くの人々が健康で安心して快適に暮らせるようになることを願ってやみません。

*特記のない限り,報告書の最新のデータは2010年のものです。また,本稿では,報告書で小数が使用されている数字・データも,一部を除いて,便宜上四捨五入して丸い数字にしています。

平成25年6月4日

駐ザンビア特命全権大使 江川明夫

Copyright(C): 2012 Embassy of Japan in Zambia

P.O.Box34190, Lusaka, Zambia

No.5218, Haile Selassie Avenue

Tel: 260-211-251555