| English

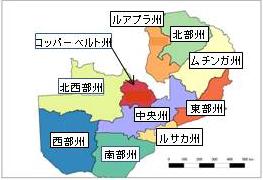

ザンビア便り 第12回 「ザンビアと水」その1

ルサカはジャカランダの季節を迎えています。盛りは過ぎたようですが、街のあちこちが薄紫色に染まっています。今回のザンビア便りでは、ザンビアにおける「水」について、生活、農業や漁業、水力発電といったいくつかの切り口からご紹介します

日本大使公邸のジャカランダ

世界の所々で生活した経験からすると、日本ほど水に恵まれた国はそうないように思えます。もちろん、水は恵みをもたらす半面、大雨や洪水などで災害をもたらすこともありますが。飲み水ひとつとっても、日本では安全な飲み水をどう確保するかなどと普通は考える必要はなく、全国ほとんどどこでも、蛇口をひねれば安全な水が出てきます。ザンビアは水が豊富ですが、安全な飲み水となると市販のボトル入りの水か、水道水や井戸水を煮沸するしかありません。

ミネラルウォーターなどボトル入りの飲用水は普及しています。会議や式典などでは、必ずと言っていいほど、ボトル入りの水が参加者に配られます。地場の企業で大手の飲用水メーカーがありますが、この企業は日本の「カイゼン」の手法を取り入れて生産性の向上に取り組んでいます。この企業における「カイゼン」の導入は、日本のODA(政府開発援助)による技術協力によるものです。

ザンビアは南部アフリカで最も水資源に恵まれており、この地域の水資源の40%がザンビアに集中していると言われています。降水量で見ると全国の年平均降水量は1,000ミリくらいで、1,600ミリを超える日本よりは少ない数字ですが、ザンビアは、河川、湖沼、大氾濫原や地下水など豊かな水源を有しています。しかし、この豊富な水資源は開発の遅れや資金不足によりまだ十分に活用されているとは言えません。

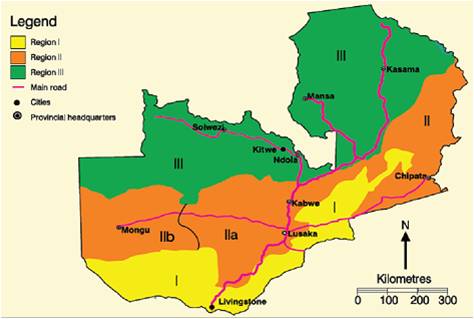

ザンビアの降水量は地域によって大きく異なり、概ね、北部は2,000ミリに達するほどの多雨地域、南部は北部とは反対に500~750ミリの半乾燥地に属する寡雨地域、中部がその中間の降水量となっており、植生や作られている作物も地域によって異なっています。首都ルサカは中部にあり、概ね800ミリの降水量があり、比較的温暖な気候となっています。今(10月上旬)は乾季で、乾季には雨がほとんど降りません。一年のうち11月から3月頃までが雨季で、この期間に雨が集中します。

ザンビアの降水量マップ(出典:ザンビア農業研究所資料)

<人々の生活における「水」>

ルサカでも、雨季になると乾季とは違う現象が色々と起きます。

断水が乾期に比べると少なくなります。これは河川の流量が増え、地下水の水位が上がるため、安定的な水量が確保できるようになるからです。ルサカでは一部に上水道があり、各戸に水道水が供給されますが、乾期には断水が頻発します。乾期も終盤になると水道水はほとんど来なくなります。そこで各戸や事業所などでは深井戸を掘っているところが多く、井戸水に頼ることになります。ザンビアの日本大使公邸でも、水道水と井戸水を併用し、何とか乾期の水不足をしのいでいます。

ルサカ市上下水道公社の看板:カバがトレードマーク

雨季には、コレラやチフスなどの伝染病が発生することが多くなります。特に、ルサカでもコンパウンドと言われる貧困な住民が多く住んでいる住宅密集地区などでは上水道も排水設備も整っていないところがほとんどで、冠水被害も生じやすいため、こうした伝染病が広まりやすい状況にあります。

未舗装の道路は冠水しやすく、ドロドロとなって、車の通行に支障を来す場合があります。ルサカでは主要な道路以外は舗装されていないところがほとんどで、雨季には4輪駆動車のありがたさが痛感されます。

洪水災害は雨季の大きな問題です。ザンビアでは自然災害の心配は日本ほどありません。地震はほとんどありませんし、内陸国なので津波、台風といった災害もありません。ザンビアで最も深刻な自然災害は、洪水です。雨季には河川が氾濫して洪水となり、各地で農作物や家畜に被害が生ずることが時々あります。

水は人間の生活に欠くことができません。当たり前のことですし、日本では安全な水が容易に手に入るので、日常的には水の有り難さは感じられないかもしれません。ザンビアでは、生きていくための水の確保に苦労している人々がたくさんいます。特に、地方の村落部では、上水道どころか、井戸さえもなく、川などから水を得なければならないというところが多くあります。しかも、水を汲みに行くため水源まで何キロも歩かなければならないという暮らしをしている人が大勢います。また、汲み水は安全性に問題があります。こうして、ザンビアでは、国民が安全な水を容易に手に入れられるようにすることが、政府にとって大きな課題となっています。

日本は、ODAによって、ザンビアの人々の安全な水の確保のために様々な協力をしています。ルサカでは、水の使用量の約半分を南に約50キロ離れたカフエ川から引き込んで上水道に使っていますが、この上水道用の浄水場等の改修は日本の無償資金協力によって行われました。

|

|

カフエ川:橋は日本のODAにより建設されたもの |

ルサカの浄水場 |

また、これまで上水施設のなかったルサカ市内のコンパウンドと呼ばれる住宅密集地域などでは、深井戸を建設し、一旦大規模な貯水タンクに水を貯留したのちに配管により地区ごとのキオスクと呼ばれる取水場まで水を供給する方法による水道システムが普及しつつあります。日本は、ルサカ市内のンゴンベ地区やジョージ地区といった比較的大きなコンパウンドにおいてこのようなシステムによる水道の整備事業にODAにより協力しました。この事業による裨益人口は7万人に上っています。さらに、現在は、コッパーベルト州の州都ンドラ市における上水道の整備事業に協力しています。

|

|

日本のODAで建設されたルサカ市内の貯水タンク【左上】、コンパウンド内のキオスク(取水場)【右上】

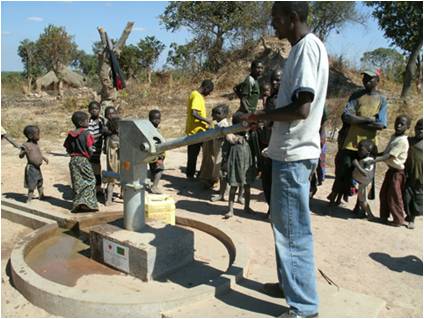

地方の村落部を対象とした給水事業への協力も行ってきており、これまで南部州、西部州、北部州、ルアプラ州及び中央州において合計1686本に上るハンドポンプ付き深井戸が造られ、現在も、さらに216本を増設すべく無償資金協力による事業が進められています。また、せっかく造った井戸もきちんと維持管理ができなければ役に立たなくなるので、修理用部品の販売網構築や修理技術の移転など、井戸の維持管理能力を向上させる事業にも技術協力を通じて長年支援を行っています。

日本のODAで造られたハンドポンプ付き深井戸(JICA提供)

平成24年10月12日

駐ザンビア特命全権大使 江川明夫

Copyright(C): 2012 Embassy of Japan in Zambia

P.O.Box34190, Lusaka, Zambia

No.5218, Haile Selassie Avenue

Tel: 260-211-251555