| English

ザンビア便り第3回 ザンビ人の主食シマと農業事情

ザンビア人の主食は「シマ」です。簡単に言えば、シマはメイズ(とうもろこし)の粉を煮てから練って固形状にしたものです。見た目と質感はマッシュポテトに似ています。呼び名は様々ですが、アフリカの多くの地域で同様のメイズ粉を練ったものが主食とされているようです。私が以前住んでいたタンザニアでは、同様のものをウガリと呼んでいて、やはり主食となっています。ザンビアは言語を異にする多数の部族から成っており、ザンビア国内でも部族によってシマとは別の呼び名もあると聞きます。各家庭で粉から作りますが、スーパーマーケットなどでできあがったシマを買うこともできます。街中のレストランや食事処でもメニューにあります。

シマそのものには特に味付けはほどこされず、この点は日本の白飯と似ています。シマと一緒に食べるおかずは、一般家庭の普段の食事ではせいぜい数品のようですが、食事処では10種類以上のおかずが用意されているところもあり、野菜あり魚あり肉ありでバラエティーを楽しめます。

シマはフォークやスプーンなどは使わず手で食べます。右手の手のひらを使ってシマを少しこねて丸めてから、おかずと一緒に口に運びます。手のひらでこねることで美味しさが増すのだそうです。

シマそのものには特に味付けはほどこされず、この点は日本の白飯と似ています。シマと一緒に食べるおかずは、一般家庭の普段の食事ではせいぜい数品のようですが、食事処では10種類以上のおかずが用意されているところもあり、野菜あり魚あり肉ありでバラエティーを楽しめます。

食事処でシマを作っているところ |

シマと鶏肉・野菜のおかず |

シマの素となるメイズの粉は、ミーリーミールと呼ばれます。メイズの表皮を含まないで挽かれた色のより白い種類と、表皮ごと挽いた色のより黄色がかった種類とがあって、一般的に前者の方が高級とされており、シマにして食べるときの舌触りも滑らかで、値段もこちらの方が高価です。ただ、表皮ごと挽いた方が栄養価は高いということで、健康志向から敢えてこちらを好む人々も増えているとの話も聞きます。ザンビアの地域によっては、メイズ以外の作物、キャッサバ、ソルガム、ヒエからもシマが作られるそうです。

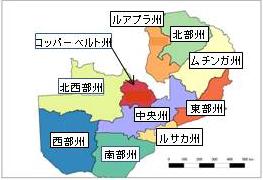

シマの原料となるメイズは、ザンビアの全国津々浦々で生産されていますが、東部、南部、中部で生産が盛んです。全農家の7割がメイズを作っており、このうち小規模・零細農家が9割を占めます。ちなみに日本では、稲作農家はおよそ7割で、ザンビアのメイズ農家と似た数字です。ザンビアではまだ天水農業が中心ですので、メイズの生産は天候に大きく左右されます。不作の年には食糧難が発生することもあります。最近では、2006年に干ばつに見舞われ、深刻な食糧不足が生じたため、日本はWFP(国連世界食糧計画)経由でメイズ等を贈与しました。また、日本は、天候に左右されにくい灌漑農業を促進するためにODA(政府開発援助)による支援を行っています。

メイズは主食の素であるだけにザンビアの政治と深く関わっています。その意味では日本のコメ(米)に似たところがあるとも言えます。90年代の初めまで、メイズの生産、流通、価格は政府が厳格に管理していましたが、その後自由化が進み、政府の管理は縮小されています。しかし、今でも、政府は毎年相当量のメイズを買い上げることにより、小規模・零細農民の保護・支援を行っています。他方で、このために要する多額の財政負担やこの措置が市場を歪める効果などの問題を指摘する向きもあります。また、ここ数年、メイズは大豊作で、政府の買い上げたメイズの在庫が膨れあがっているという事態も発生しています。しかも買い上げ価格が市場価格を上回って設定されているため、余剰メイズを輸出に回すことも容易でないという問題も生じています。

ザンビアは国土も日本の2倍ほどあって広く、地域にもよりますが、水も豊富で土地も肥沃なので、メイズ以外にも多様な農作物が生産されています。主要作物は、メイズのほか、キャッサバ、アワ・ヒエ類、落花生、ヒマワリ(種)、サトウキビ、綿花、小麦、大豆、ソルガム、タバコ(葉)などです。コメ(米)も生産されていて、日本のコシヒカリが元となった種類も作られています。ザンビアの農業生産はGDPの2割ほどですが、就業人口は総就業人口の6割を超えています(ちなみに日本ではそれぞれ1.5%、2.5%)。ですから、農業は国民経済においてきわめて重要な産業です。

農業をめぐる課題も多くあります。ザンビアの農場・農家を経営規模で見ると、近代的な経営を行い、商業生産を行っている一部の大規模農場がある反面、小規模・零細農家が農業人口の9割ほどを占めています。特に、地方では農業で生計を立てている人が人口の9割以上を占めますが、そのほとんどが小規模・零細農家で、自給自足に近い状態の農家も多く、厳しい貧困に直面しています。ザンビアではドル換算で1日1.25ドル以下の生活費で暮らしている貧困層が人口全体のおよそ6割に達しますが、都市部に比べて地方ではこの割合はもっと大きくなります。ザンビアは近年、年率6%を超えるめざましい経済成長を成し遂げていますが、経済成長の恩恵をいかに貧困層に広く行き渡らせるかが大きな課題と言えます。このために農業の振興、特に地方の農業と農村の振興はとても重要です。

日本は、このようなザンビアにおける農業の位置づけを踏まえて、農業をザンビアに対するODAの重点分野の一つとしています。例えば、日本では農業の振興に当たって農業普及指導員が大きな役割を果たしましたが、日本は自らの経験を基に、ザンビアにおける農業指導・普及活動の体系の整備について、ODAによる技術協力を行っています。また、農業・協同組合省にJICA(独立行政法人国際協力機構)から専門家を派遣して、農政・農村振興全般にわたる協力もしています。日本の得意とするコメ(米)の生産技術についても、アフリカに適した品種として日本がアフリカと協力して開発したネリカ米を中心に協力しています。ザンビアの食糧安全保障を確保する観点から、作物多様化の促進についても協力を行っています。

さて、話はシマに戻ります。シマはザンビア人の文化に深く根付いているようです。日本のコメ(米)や稲作の例に見られるように、やはり主食と農業はその国や地域の文化・伝統の一つの根幹を成すものと言えるでしょうか。どんなに贅沢な御馳走を振る舞われたとしてもシマがなければ何も御馳走になったことにならないとか、シマを食べないと子どもは健全に育たないとか、あるいは、シマを食べないと男は仕事がちゃんとこなせないとか、ザンビアの人々の間ではそんな信念に近い意識を持つ人が多いと聞きます。シマをうまく作れない女性は良い妻になれないどころか、離婚されたり、実家に戻されてシマ作りを教わり直すことになるといった話もありますが、これは冗談ではなく、真面目な話だそうです。こうしたことは主食であるシマの重要性を物語っているのだと思います。一年を通じてザンビアの各地で様々な伝統的な祭りが催されますが、シマの材料となるメイズ、ヒエ、ソルガム、キャッサバなどの収穫祭という意味合いのある祭りも多々あるようです。こうした祭りでは、お祝いの正式な食事としてシマが供されることも多いそうです。日本の秋祭りを思い起こさせられます。

平成23年9月5日

駐ザンビア特命全権大使 江川明夫

Copyright(C): 2012 Embassy of Japan in Zambia

P.O.Box34190, Lusaka, Zambia

No.5218, Haile Selassie Avenue

Tel: 260-211-251555